地址:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7-8层

电话:86 10 8800 4488, 6609 0088

传真:86 10 6609 0016

邮编:100005

国枫视角

国枫观察 | 中美博弈新常态:出海企业的合规战略升级(三)—— “股”掌之间的突围架构

发布时间:2025.03.21

发布时间:2025.03.21

来源:

来源:

浏览量:4359

浏览量:4359

中美博弈加剧,出海企业面临新挑战。美国多项限制措施影响中资企业海外发展,企业的融资、上市架构需重新审视。本文探讨了传统架构的困境、新架构的机遇与挑战,为出海企业在复杂环境中如何选择和优化架构提供参考。

一、引言

二、传统架构:

中概股的往昔荣耀与当下困局

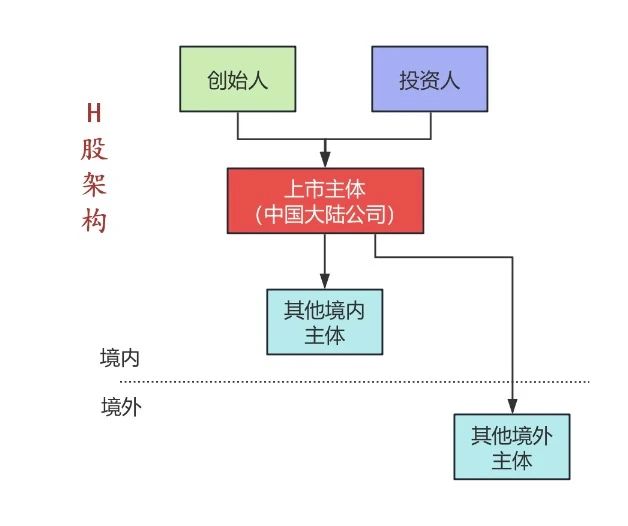

H股架构:

与红筹架构相比,H股架构的核心点在于融资平台暨上市发行主体为中国境内注册公司而非海外主体,股权结构相对更简单清晰。由于其他境外市场普遍对中国法律环境和政府陌生或不信任,H股架构主要应用于中资企业赴港上市,且与红筹架构相比,使用H股架构的公司市值规模普遍较高。

根据不同项目的具体情况,红筹架构和H股架构从基本形态中衍生出多种形态,例如境内投资人参与的Slow Walker[2],在香港公司上层设立其他夹层公司,创始人BVI公司与开曼公司之间增设ESOP持股平台等,甚至也出现了红筹架构和境内架构结合相生的双融资平台架构。

无可否认,传统中概股架构曾经为中资企业出海融资、拓展国际市场发挥了重要作用,它见证了中国企业融入全球资本市场的历程,也让世界看到了中国企业的活力与潜力。然而,当下对外投资审查及不断变化的美国投资限制政策给采用传统架构的出海企业带来了前所未有的挑战,这不仅是对企业自身应对风险能力的考验,更是对中国企业国际化战略布局的一次深度洗礼。以下截取至2025年2月19日已经或确定生效的部分重要法规和行政命令,更多2025年以来的涉中限制政策分析,请见本系列第一篇《中美博弈新常态:出海企业的合规战略升级(一)——2.0版本新规速览》。

除了已经生效的法律法规外,从美国政府近期一系列动作以及层出不穷的提案(比如《2025年美中人工智能能力脱钩法案》《2025年中国技术转让管制法案》《生物安全法案》等)来看,还有更多的限制在路上。美元资金在中国资本市场上的缺位以及美国特定领域市场对中国资本的“拒绝”可能会演变为长期现象。

其中白宫发布的《美国优先投资备忘录》“再次”重申两项与资本流动相关的措施——

(1)确保《外国公司问责法》覆盖的公司符合严格的财务审计标准;

(2)审查外国对手公司在美国交易所采用的VIE及其子公司结构,评估其对美国投资者权益的限制和潜在欺诈风险,特别是,备忘录要求美国司法部(DOJ)与联邦调查局(FBI)应联手提供关于VIE架构可审计性、公司监督和刑事或民事欺诈行为的证据。

这些措施使得本已缓和的中概股审计和VIE架构使用问题又一次被摆在台面上。这一备忘录是否昭示着VIE乃至所有的中概股未来会受到更严苛的限制呢?这一风险很难被排除。

国内方面,创投生态的整体状况并未随着DeepSeek、宇树科技等少数明星项目的火爆而有明显好转[4],目前以国有资金为主力的人民币资本在《公平竞争审查条例》《国务院办公厅关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》等政策出台后何以为继、如何转型仍有待观察。因此,对于出海企业而言,这是一个危机与机遇并存的时刻。企业需要深刻认识到,国际市场的竞争规则已在大国博弈的影响下悄然改变,不能再依赖过去的经验和模式。对于出海企业(特别是存在美元资金需求或对美投资需求的企业)以及投资人而言,融资&退出渠道以及传统中概股架构在当前的环境下均需要进行重新审视。

根据我们的观察,在资本市场上,有三种方向值得关注——一种是将境外融资的希望押注于政治摩擦风险更小的区域性市场如港股,第二种是调整架构以适应更广泛的美元资金需求,第三种是创新性融资方式,比如在我们之前的文章中提到的滴灌通及目前正在积累中的RWA模式。后文中我们先来探讨第二种情形。

三、非中概股架构:

另辟蹊径下的优势凸显与发展契机

其实早在美国刚出台《外国公司问责法案》的时候,大家就发现有少数华人背景的上市公司不受中概股退市风波的影响了,代表包括Zoom、Fortinet(飞塔)、Garmin和Doordash等。我们以Zoom为例来看一下非中概股的典型架构:

与红筹架构(这里不比较H股架构,因为该架构不用于美股上市)相比,Zoom的非中概股架构有如下特点:

股权层级较少、结构较简单。通常创始人不需要为了满足中国境内的外汇管制和对外投资的要求设立个人持股平台公司。境内也通常不需要为了规避外商投资限制设立内资公司。 控制权更稳固、权益更安全。创始人和投资人直接在主要业务经营主体上持股,避免了因复杂的股权结构、协议安排或者道德风险可能导致的控制权不稳定问题。 资金流转路径更简单。外国资本直接投资到美国上市主体,多数资金无需通过层层主体下放境内经营主体。反之,上述主体本身作为主要经营主体可直接归集多数收入和利润,相比之下,红筹架构的利润(以境内运营主体向WFOE)支付服务费、借款利息以及子公司向母公司层层分红等方式回到上市主体,可能面临多种风险,例如关联交易、税务合规、利润分配限制、外汇管制等等。 上市主体为美国公司,且为业务经营主体。因此不受《外国公司问责法案》的约束,无需在中美跨境审计监管分歧的夹缝中艰难求生。(也有例外,比如Garmin的上市主体就为开曼公司,但其未使用红筹架构且上市时间远早于《外国公司问责法案》出台。)

创始人均为外籍身份,为美籍或与其关系友好的国家。另根据媒体信息,这几个案例中的华人创始人大都具有长期在美国学习或工作的经历。

业务经营立足于美国当地,或者具有显著的国际化特点,进行全球布局和跨国运营。

总部位于美国或其他美国友好国家。例如,就AI相关行业而言,OpenAI近日向美国政府建言,在特定国家(一级国家,即承诺遵守民主AI原则、旨在给本国公民带来更多自由的国家)运营数据中心等相关AI业务的企业,必须由总部位于这些一级国家的实体掌控,如果这些企业未来拟在美国或其盟国进行经营和融资,届时可能需要仔细考量总部的设立地。

科技含量较高、创新驱动的行业,以及处于成长阶段的企业。

投资人结构较为多元化,最好有较多的欧美资本。

四、平行架构:

灵活应变中的多元模式与复杂挑战

当然更多的情况是创始人并无境外身份,且企业早期的主要市场也扎根于中国本土,由此,平行架构进入视线,被越来越多的初创企业青睐,并且有不少我们的客户和合作方在权衡左右后也采取了这种安排。我们想要探讨的“平行架构”反映在法律上是境内外架构在股权和控制权上的分离,反映在财务上是境内外财务报表不合并,而其本质和根源还是基于业务和资本的双线发展。

按照股东权益的不同,平行架构主要分为三种类型。

第一种是【境内外权益完全镜像映射】

这种架构的特点是境内外两层融资主体向上穿透的最终权益持有人及其权益比例完全一致,也即境内外投资人在双层均持有权益。其往往是已有境内融资架构的项目为了“快速且低成本”出海、尽快设立境外主体开展海外业务而采取的权宜之计,可以暂时搁置境内母公司对外直投产生的ODI成本(包括时间和费用),并且在IPO条件成熟之前先骑墙观望一段时间,作为决定最终上市架构前的过渡。

不过,在目前形势下,这类架构对于减轻地缘政治压力的效果可能不会太好。尽管不少离岸公司设立地(如开曼、BVI)以良好的匿名性著称,但随着全球反避税和反洗钱法律完善以及跨国合作加强,许多离岸司法管辖区的信息透明度在逐渐增强,例如公众已经可以查询开曼公司的初始认缴股东,利益相关方也可通过BVI法院申请查询BVI公司的股东和董事信息,外国政府也可能通过FATCA、CRS等国际间的自动交换信息机制取得离岸公司的最终受益人信息。

此外,在境内外任意一边进行股权或权利调整时,两边的架构以及融资文件需要同步调整,文本复杂度、代理成本和沟通成本等都比较高。

这种架构下,原有境内投资人不再外翻,境外投资人也不在境内直接或间接持股,则一侧投资人对另一侧的融资和业务不产生影响,对于创始团队来说资本运作和业务阻力的压力会小很多。

但是,与“完全镜像映射”模式类似,第三方有可能通过境内外架构在核心股东和/或董事上的相似性将二者视为一体,或将境外公司视为总部在中国的实体。典型如TikTok, Inc. v. Garland案,美国法院就在裁决中明确提及TikTok母公司ByteDance Ltd.(开曼注册公司)由张一鸣创立且张一鸣目前持股比例仍有21%[14],作为论证TikTok受中国控制的一环。

第三种是【境内外股东权益完全隔离】

相对而言,这种架构在权益上切割得更加彻底,境外业务受到中美博弈影响的可能性也会更低。随之产生的关键问题是,由于缺乏股权纽带,双方可能在战略规划和资源分配上难以统一。因此,除了业务执行层面的协同外,两边团队还要思考如何进行经营战略以及重大事项决策层面的协同,以及境内外团队在整体架构中的利益如何平衡(比如境内创始团队以何种身份、何种方式享有境外业务中的收益)并采取相应措施。

并且,如果全员中国国籍的创始团队采用该架构,则往往意味着,要么其部分人员需要“取得”外籍身份,这个过程通常比较漫长;要么需要找人代持,面临较高的法律及道德风险,并且在部分国家存在代持法律效力的风险。这些问题都需要提早规划解决。

或许有人会问,是不是简单做个代持或者协议控制就可以达到平行架构的效果,并且可以一劳永逸?笔者认为没有这么简单。在一个架构搭建和运维的过程中,股权结构设计仅是最显性的一个环节。除了上面提到的内容外,平行架构还可能伴生一系列特殊问题,其中一些问题需要持续性关注和解决。以我们在项目中经常遇到的问题为例:

估值:在后两种平行架构下,境内外产生的收益分别归集到不同的融资平台,因此境内外业务往往需要分别估值,难以体现整体价值,这对企业融资可能造成致命影响,因此是最需要前置思考的问题之一。

境内外业务的分拆与协同:境内外业务分拆时可能会涉及人力资源、固定资产、数据、信息系统、知识产权等业务资源的分割与授权,以及合同关系的加入与转移等等。如何分拆既不影响业务运营又能真正产生风险隔离效果是个技术活。以Tik Tok案举例,美国政府和法院不仅关注Tik Tok的公司结构,也关注其实际经营地点、算法和数据管理的控制权、甚至源代码和数据的流向及访问方式、内容审查机制等等,这些“吹毛求疵”对业务资源的拆分整合以及合规治理提出了挑战。如果公司已经经营了相当时间再搭建平行架构,此项难度可能堪比并购重组。分拆后,如果境内外业务类型一致或存在实质联系,后续业务协同可能产生大量关联交易,例如境内对境外提供技术服务十分常见,需要从法律以及财税的角度进行规范。

跨境资金调配:在境内外主体无股权关系的情况下,资金调配受到多种限制。路径上,资金不能以出资款的形式相互调配,如以借款形式调配,则可能涉及外债登记等跨境监管要求,如以贸易方式流转,则产生税收成本且需要满足真实性要求。金额上,两边的投资人都有可能会对关联资金占用产生顾虑,因此需要对投资款的使用和关联交易的发生进行限制。

创始团队精力分配和劳动关系:在第二种和第三种架构中,创始团队可能需要同时管理两个无股权关联、独立融资的集团,因此需要考虑如何进行合理的精力分配并落实在融资交易文件中。此外,创始团队无法在境内外主体中同时履行全职承诺,因此其劳动关系如何取舍也需要斟酌。

创始团队和公司其他人员的竞业限制:创始团队和部分员工在很长一段的期限内可能需要两边服务,这一点尤其对采取事业部制管理的企业更为突出,由于境内外主体独立,竞业限制条款的适用范围和执行难度加大。为了增强竞业条款的可执行性、保证境内外业务正常开展不会导致违约风险,竞业条款的设计与责任豁免也需要在架构搭建的同时予以考虑。

创始团队的37号文登记:根据37号文规定,境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前,应办理境外投资外汇登记手续。在平行架构下,境内外主体无股权关系,可能导致创始团队在办理37号文登记时遇到困难,影响境外投资的合规性。若未按规定办理登记,不仅创始团队个人存在行政处罚风险,整个架构也可能面临资金无法合法跨境流动的风险。是否及何时办理37号文登记,很多时候取决于创始团队对于项目融资与上市、资金流转的计划与安排,以及其对合规风险的容忍度。

知识产权布局:境内外业务主体独立,知识产权(以及数据等其他无形资源)归属和共享容易出现问题。识别知识产权特别是专利技术属于通用性资产还是专用型资产可能存在较大的难度和工作量。并且如果知识产权在境内主体研发,但境外业务需要使用,由于无股权关系,知识产权的跨境许可和转让会变得复杂,涉及法律适用、费用结算等问题。例如境内知识产权的转让或授权可能受到技术出口的相关限制,需要完成登记、审批或被禁止。而对数据的拆分和布局还可能涉及数据处理者变化、数据跨境流动限制等复杂的合规问题。

既有投资人的权益保护:如果企业在搭建平行架构之前已经融资和运营,则在搭建新架构的过程中,既有投资人的权益保护往往是新老投资人和创始团队之间争议的焦点之一。既有投资人需要审视项目的投资回报是否因搭建平行架构受损或迎来转机,而创始团队和新投资人也需要考虑既有投资人参与新架构对于公司治理、业务安全、未来融资等多方面的影响,找到各方可以妥协的中间点。

在当前的国际环境下,企业面临的挑战日益严峻。平行架构作为一种应对策略,在一定程度上为企业提供了灵活性和适应性。然而平行架构有多种形态(且实践中存在变形和替代),原因还是在于每家企业的情况千差万别,创始人和投资人的想法也各异,企业在选择平行架构时,需要充分考虑其利弊,结合自身的发展战略和市场定位,做出决策甚至是妥协。

五、结语

传统中概股架构面临政策压力,非中概股架构虽具优势但适用性有限,而平行架构虽提供灵活性,但仍需应对诸多挑战。在不同股权架构的利弊之间,怎样才能找到最契合自身发展的平衡点?面对未来内外部政策法规充满不确定性,企业该如何未雨绸缪?若平行架构成为长期模式,又该如何妥善处理境内外业务协同、资金调配等复杂的公司治理和运营管理问题?

对此,我们需要共同练就“政策嗅觉”,借助专业团队提前布局,合理优化架构,避免盲目跟风。在风云变幻的国际市场中,唯有保持敏锐、灵活应变、精准决策,才能确保企业在全球化进程中行稳致远。

查看脚注

[1] 例如,首家红筹企业直接A股上市发行股票案例华润微(688396.SH),首家红筹企业A股二次上市案例中芯国际等等。

[2] Slow Walker指在VIE架构下的一种模式,人民币基金并不持有内资公司的股权,而是以贷款方式将资金投至内资公司,并获得其境外上市主体的认股权证,在特定条件满足时收回贷款并行使认股权利取得境外上市主体的股份。

[3] 美国国防部,DOD Releases List of Chinese Military Companies in Accordance with Section 1260H of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021,2025年1月7日,https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/4023145/dod-releases-list-of-chinese-military-companies-in-accordance-with-section-1260/

[4] 尽管,最近有媒体报道称,欧美大型LP对人工智能等前沿领域的中国资产重燃热情,密集来华调研。这些美元资本是否会重新压仓中国并改变中国创投行业的生态,还有待进一步观察。

[5] Zoom Prospectus,https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1585521/000119312519110919/d642624d424b4.htm#toc642624_10, F-13部分

[6] Zoom Prospectus,https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1585521/000119312519110919/d642624d424b4.htm#toc642624_10, 第120页

[7] Fortinet Prospectus,https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1262039/000119312509237065/d424b4.htm,F-31部分

[8] Fortinet Prospectus,https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1262039/000119312509237065/d424b4.htm,第132页

[9] Annual Report FY2001,https://www8.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/reports/10-K_2001.pdf

[10] Garmin Prospectus,https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1121788/000095013000006564/0000950130-00-006564-0001.txt,第62页

[11] Garmin Prospectus,https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1121788/000095013000006564/0000950130-00-006564-0001.txt,第3页

[12] Doordash Prospectus,https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1792789/000119312520313884/d752207d424b4.htm,第F-23部分

[13] Doordash Prospectus,https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1792789/000119312520313884/d752207d424b4.htm,第247页

[14] 美国哥伦比亚特区巡回上诉法院(United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit),604 US_(2025),No.24-1113,2024年12月6日,第10页